https://earth-investment.com/wp-content/uploads/2025/09/Rankin-Inlet-Inuksuk_Quelle_Agnico-Eagle-Mines-1500x1000.jpg

https://earth-investment.com/wp-content/uploads/2025/09/Rankin-Inlet-Inuksuk_Quelle_Agnico-Eagle-Mines-1500x1000.jpg

Kritischen Mineralien auf indigenen Gebieten

Mit dem starken Ausbau erneuerbaren Energien, der rasanten Elektrifizierung der Mobilität und der starken Technologisierung der Gesellschaft, nimmt der Bedarf an Metallen wie Kupfer, Nickel, Zink und Seltenen Erden zu. Die neuen Energieträger und Technologien hängen von Bergbauprojekten ab, von denen sich mehr als die Hälfte auf oder in der Nähe von indigen beanspruchten Land befinden.[1] Dies führt dazu, dass neue Minenprojekte aus sozioökonomischen oder ökologischen Gründen zunehmendem Konfliktpotential ausgesetzt sind.

Demografische und kulturelle Bedeutung indigener Völker

Indigene Völker sind Gemeinschaften, die sich selbst als Gemeinschaften mit angestammten Territorien verstehen und eigene soziale, politische und kulturelle Institutionen bewahren.[2] Sie sind keine homogene Gruppe: Weltweit leben schätzungsweise 476 Millionen Angehörige indigener Völker in 90 Ländern.[3] Sie stellen weniger als fünf Prozent der Weltbevölkerung, sind aber überproportional von Armut betroffen und sprechen einen großen Teil der weltweit rund 7.000 Sprachen, verteilt auf etwa 5.000 Kulturen.[4] Viele indigene Gemeinschaften pflegen eine enge, oft spirituelle Bindung an Land und Gewässer, die für Identität, Ernährungssicherheit (Jagd, Fischerei, Sammeln, Weidewirtschaft), lokale Ökonomien sowie die Bewahrung von heiligen Stätten und Wissenssystemen zentral ist.[5]

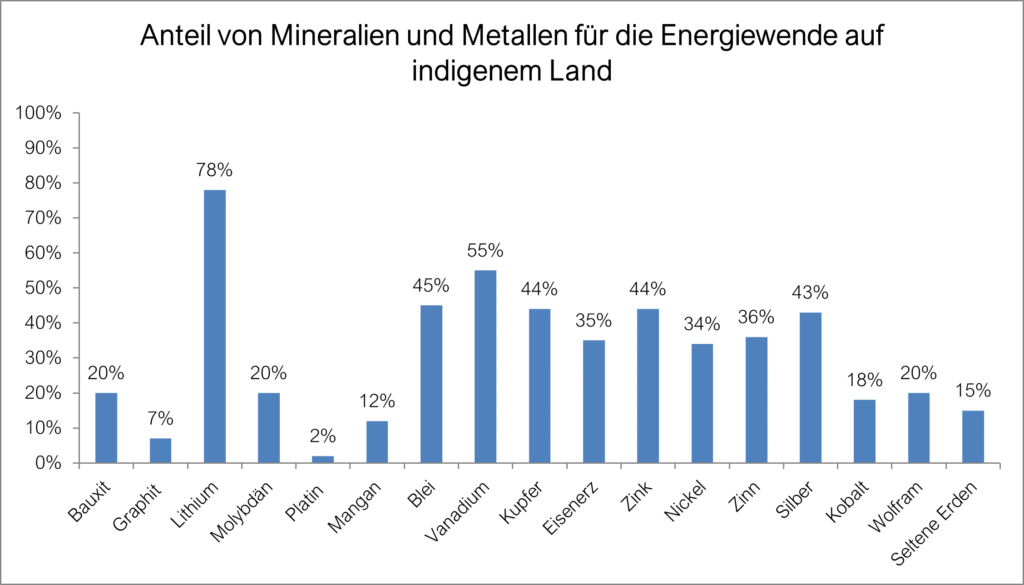

Im Kontext der Energiewende und des steigenden Bedarfs an kritischen Mineralien trifft diese Lebensrealität auf wachsende Projektpipelines in rohstoffreichen Regionen, da sich zahlreiche Minen auf oder nahe indigenem Land befinden (siehe Abb. 1). Daraus entstehen Chancen (z. B. Einkommen, Infrastruktur, Ausbildung) und zugleich Risiken (z. B. Eingriffe in Landrechte und Kultur, Umweltbelastungen, ungleiche Verhandlungsmacht). Eine tragfähige Zusammenarbeit setzt daher gesicherte Land- und Nutzungsrechte, verlässlichen Zugang zu Basisdienstleistungen sowie frühzeitige, verständliche und respektvolle Beteiligung voraus.

Verteilung kritischer Mineralien auf indigenen Gebieten

Abbildung 1: Anteil von Mineralien und Metallen für die Energiewende auf indigene beanspruchtem Land

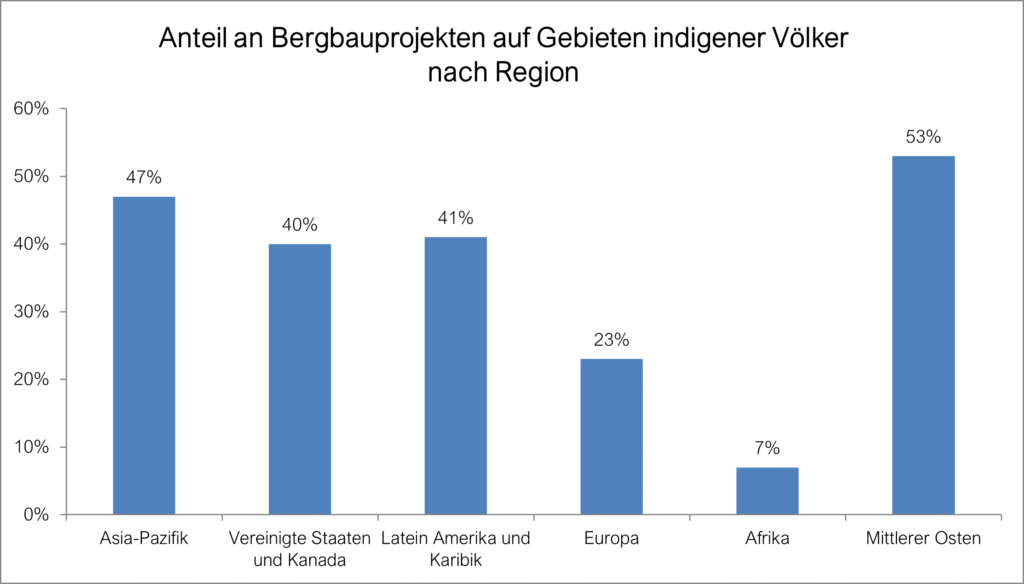

Abbildung 2: Anteil an Bergbauprojekten auf Gebieten indigener Völker nach Region

Eigene Darstellung auf Basis der Quelldaten von: Owen, J.R., Kemp, D., Lechner, A.M., Harris, J., Zhang, R. & Lèbre, É. (2023): Energy transition minerals and their intersection with land-connected peoples. Nature Sustainability 6, 203–211. https://doi.org/10.1038/s41893-022-00994-6. Modifikation: Peasant-Kategorie ausgeklammert; gezeigt wird ‚Indigenous only‘.

Datensatz (UQ eSpace): Owen, J.R., Lèbre, É. & Kemp, D. (2022): Energy Transition Minerals (ETMs): A Global Dataset of Projects. The University of Queensland. https://doi.org/10.48610/12b9a6e. Wiederverwendung mit Acknowledgement gemäß UQ eSpace.

Rechtlicher Rahmen

Die Rechte indigener Völker sind in vielen Ländern bis heute nur unvollständig verankert. Über Jahrhunderte dienten koloniale Rechtsdoktrinen wie terra nullius[6] (Australien) und die Doctrine of Discovery[7] (Nordamerika) dazu, indigene Völker zu enteignen, indem Land, das von ihnen bewohnt wurde, als „Niemandsland“ deklariert wurde, damit es von europäischen Kolonialmächten beansprucht werden konnte. Erst späte Leiturteile haben diese Prämissen aufgebrochen, etwa Mabo (1992) in Australien, das terra nullius verwarf[8].

Heute setzt die UN-Erklärung über die Rechte indigener Völker (UNDRIP, 2007) den globalen Referenzrahmen: Selbstbestimmung, der Schutz von Land, Territorien und Ressourcen sowie das Prinzip der freien, vorherigen und informierten Zustimmung (FPIC) bei Projekten, die indigene Rechte betreffen.[9] UNDRIP ist völkerrechtlich nicht unmittelbar bindend, wirkt aber durch die staatliche Implementierung in nationales Recht und durch Verankerung in internationalen Standards (z. B. International Finance Corporation-Performance Standards, OECD-Leitsätze), wodurch Unternehmen mittelbar zur Einhaltung verpflichtet sind.

In Kanada beispielweise wurde die UNDRIP über die Bill C-15 in nationales Recht verankert und schlägt somit eine Brücke zu dem verfassungsrechtlichen Rahmen von Artikel 35 des kanadischen Constitution Act von 1982, der die Rechte der First Nations, Inuit und Métis schützt.[10] Das Gesetz C-15 schafft zudem eine verbindliche Rechtsgrundlage, die sicherstellt, dass die Bundesgesetze und -richtlinien mit der UN-Erklärung im Einklang stehen, und verpflichtet die Regierung, gemeinsam mit den First Nations, den Inuit und der Métis Nation, einen Aktionsplan zu entwickeln und regelmäßig Fortschrittsberichte vorzulegen. Zu den wichtigsten Zielen des Gesetzes gehören die Bekämpfung von systemischem Rassismus, die Förderung der Selbstbestimmung und die Anerkennung der freien, vorherigen und informierten Zustimmung bei Konsultationen mit indigenen Völkern.[11]

Wirtschaftliche Risiken für die Minenfirmen

Umweltbelastungsrisiken wirken oft als Auslöser oder Verstärker von Konflikten zwischen lokalen Gemeinden und Minenfirmen. Die tieferen Ursachen liegen jedoch häufig bereits in Verteilungsfragen und mangelhafter Konsultation. Diese Strukturprobleme schwächen die Beziehung zwischen den Beteiligten und eskalieren dann leichter zur Konfrontation.[12] In einer Studie über die kostenbezogenen und betrieblichen Folgen von Konflikten zwischen Rohstoffunternehmen und lokalen/indigenen Gemeinschaften, stellten Davis und Franks fest, dass die häufigste Auswirkung Produktionsausfälle und Verzögerungen sind. Bei einem Gross-Projekt mit US$ 3–5 Mrd. Capex kann jede Woche Verzögerung rund US$ 20 Mio. an Einbussen bedeuten (berechnet auf den Nettobetriebswert des Projektes) kosten, vor allem durch entgangene Umsätze.[13] Schon in der Explorationsphase fallen direkte Kosten an (z. B. Stillstandstage von Bohrteams). In der Bauphase berichteten Unternehmen von zweistelligen Millionenbeträgen pro Tag Verzögerung.[14] Reputationskosten und der Einfluss auf den Aktienpreis bei der Projektverzögerung werden hier noch gar nicht berücksichtigt.

Genau deshalb braucht es klare staatliche Prozesse. Der CEO des Branchenverbands ICMM, Rohitesh Dhawan, betont, Regierungen müssten die lokale Zustimmung aktiv mitvermitteln, eine bloße staatliche Projektgenehmigung reiche nicht, wenn vor Ort die Unterstützung fehlt. Anders gesagt, die Risiken nicht-tragfähiger Zustimmung sind volkswirtschaftlich wie unternehmerisch zu teuer, um sie allein der Verhandlung zwischen Unternehmen und Gemeinde zu überlassen. Regierungen sollten FPIC sicherstellen und die Industrie in lokalen Zustimmungsprozessen unterstützen. Kein Bergbauprojekt sollte allein mit Regierungsgenehmigung gegen lokalen Widerstand realisiert werden.[15]

Potenzial für nachhaltige Partnerschaften

Trotz dieser Herausforderungen existieren Überschneidungen zwischen den Zielen von Bergbauunternehmen und indigenen Völkern. Viele Gemeinschaften streben nach nachhaltigen Einkommensquellen, verbesserter Infrastruktur und Bildungsangeboten, während Minengesellschaften an regionaler Stabilität, planbaren Projektabläufen und einem sicheren Zugang zu Ressourcen interessiert sind. Dieser gemeinsame Nenner bildet die Basis für Partnerschaften, die auf eine effektive Zusammenarbeit abzielen können. Durch indigene Eigenbeteiligungen werden Gemeinden zu Miteigentümern von Projekten, erhalten ein formales Mitspracherecht und können ihr traditionelles Wissen systematisch in Umwelt- und Landbewirtschaftungsprozesse einfließen lassen. Das führt nicht nur zu robusteren Umweltschutzmaßnahmen, sondern auch zur Entwicklung eigener Einnahmequellen und zu spürbar besseren sozialen Ergebnissen für indigene Gemeinschaften.[16] Faktoren, die gleichzeitig die Genehmigungsabläufe beschleunigen und stabile Betriebsbedingungen fördern.

Praxisbeispiel: Reconciliation Action Plan von Agnico Eagle Mines

Ein Beispiel gelungener Kooperation liefert Agnico Eagle Mines Limited, das im Juli 2024 seinen ersten konzernweiten Reconciliation Action Plan (RAP) veröffentlichte, der wirtschaftliche Teilhabe in messbare Maßnahmen übersetzt (u. a. Weiterbildung, Beschäftigung, Lieferketten). Während in den Betrieben von Agnico Eagle bereits seit vielen Jahren verschiedene Programme und Initiativen zugunsten indigener Völker durchgeführt werden, stellt der RAP einen wichtigen Schritt zur Integration dieser Aktivitäten in eine zentrale und umfassende Strategie dar. Er verfügt über sieben Handlungsfelder von Unternehmensführung über wirtschaftliche Teilhabe bis Umweltschutz und wurde in enger Abstimmung mit über 250 indigenen und nicht-indigenen Stakeholdern erarbeitet.[17] Das Unternehmen betont, dass indigene Partner als Lieferanten und Geschäftspartner ein zentraler Pfeiler sind. Nach eigenen Angaben investierte Agnico Eagle rund 1,9 Mrd. USD in lokal beschaffte Güter und Dienstleistungen, davon etwa 1 Mrd. USD in Aufträge an indigene Unternehmen, und stärkte so die regionale Wertschöpfung signifikant. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass eine gut durchdachte Plattform für das Engagement der indigenen Bevölkerung, den Managementteams dabei helfen kann, Beziehungen zu indigenen Zulieferern und Unternehmen aufzubauen und seine soziale Lizenz zum Betrieb zu verbessern.[18] In diesem Bestreben sind Unternehmen jedoch immer einer feinen Gratwanderung ausgesetzt. Einerseits indigene Unternehmen gezielt zu beteiligen und regionale Wertschöpfung aufzubauen, aber andererseits sicherzustellen, dass „Value for Money“ der Massstab des unternehmerischen Beschaffungsrahmens bleibt.

Praxisbeispiel: Klage gegen das Pebble-Projekt in Alaska

Ein zweites Beispiel stammt aus Nordamerika. Im Juni 2024 reichten Iliamna Natives Limited und die Alaska Peninsula Corporation, zwei Alaska Native Village Corporations, Klage gegen die US-Umweltbehörde EPA ein. Sie argumentieren, das EPA-Veto nach dem Clean Water Act § 404(c) gefährde ihre wirtschaftlichen Perspektiven, u. a. weil sie umfangreiche Dienstleistungs- und Infrastrukturverträge mit der Pebble Partnership geschlossen haben.[19] [20]

Die Pebble-Lagerstätte liegt auf Staatsland und wurden auf den US-Bundesstaat Alaska eingetragen. [21] In den frühen 2000er Jahren erwarb die Muttergesellschaft der Pebble Partnership, Northern Dynasty Minerals Ltd., die Abbaurechte und begann mit der Exploration.[22] Transportkorridore verlaufen teils über Flächen, die im Rahmen des Alaska Native Claims Settlement Act (ANCSA) an Alaska Native Corporations übertragen wurden, sowie Privatland.[23]

In dem andauernden Konflikt verweisen betroffenen Gemeinden auf potenzielle Arbeitsplätze und Einnahmen für lokale Entwicklungsprojekte, während die EPA-Final Determination am Schutz der Lachsgewässer in Bristol Bay als höhergewichtigen Zweck festhält.[24] Der Fall zeigt, dass indigene Akteure nicht nur in Opposition mit geplanten Projekten stehen, sondern auch proaktiv und vertraglich kooperieren und gerichtlich Einfluss auf Entwicklungs- und Genehmigungsschritte nehmen.[25]

Fazit

Eine verantwortungsbewusste Bergbaubranche, die indigene Landrechte achtet und Partnerschaften mit indigenen Gemeinschaften anstrebt, schafft die Grundlage für langfristigen Nutzen und Risikominimierung aller Beteiligten. Durch die frühzeitige und wirkungsvolle Einbindung der Akteure lassen sich indigene Beteiligungsmodelle etablieren, Genehmigungsverfahren für Bergbau-, Energie- und Infrastrukturprojekte beschleunigen, und den gestiegenen Anforderungen von Investoren an Transparenz und Konsultation gerecht werden. Solche Partnerschaften tragen wesentlich zu einem stabilen Betriebs. Und Investitionsklima bei. Der Earth Strategic Resources Fund unterstützt gezielt Unternehmen, die diese Prinzipien umsetzen und trägt somit dazu bei, dass verantwortungsvolle Rohstoffgewinnung nicht nur ethisch geboten, sondern auch ökonomisch erfolgversprechend wird.

[1] Woodley, M. und Donovan, B. (2024) ‘Unlocking Indigenous Potential in Mining Regions: From stakeholders to shareholders’. COGITO (OECD-Blog), 19. Januar. Online verfügbar unter: https://oecdcogito.blog/2024/01/19/unlocking-indigenous-potential-in-mining-regions-from-stakeholders-to-shareholders/ (Zugriff: 23.07.2025).

[2] United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) (2006) ‘Indigenous Peoples, Indigenous Voices: Fact Sheet 1 – Who are Indigenous Peoples?’ New York: United Nations Department of Economic and Social Affairs.

[3] United Nations (o. J.): International Day of the World’s Indigenous Peoples. Online verfügbar unter: https://www.un.org/en/observances/indigenous-day (Zugriff: 25.07.2025).

[4] United Nations (o. J.): International Day of the World’s Indigenous Peoples. Online verfügbar unter: https://www.un.org/en/observances/indigenous-day (Zugriff: 25.07.2025).

[5] United Nations (2007): United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. New York: United Nations.

[6] Dr. Bryan Keon-Cohen (2025): The Mabo Case: From Terra Nullius to Native title Victoria Law Foundation, Victoria Law Foundation, S. 5.

[7] Miller, Robert J. (2019): The Doctrine of Discovery: The International Law of Colonialism, The Indigenous Peoples’ Journal of Law, Culture & Resistance, 5(1), S. 35.

[8] Dr. Bryan Keon-Cohen (2025): The Mabo Case: From Terra Nullius to Native title Victoria Law Foundation, Victoria Law Foundation, S. 5.

[9] United Nations (2007): United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. New York: United Nations.

[10] Department of Justice Canada (2021): United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Act – Legislation. Online verfügbar unter: https://www.justice.gc.ca/eng/declaration/legislation.html (Zugriff: 20.08.2025).

[11] Department of Justice Canada (2021): Bill C-15: An Act respecting the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Online verfügbar unter: https://canada.justice.gc.ca/eng/trans/bm-mb/other-autre/c15/c15.html (Zugriff: 20.08.2025).

[12] Davis, R. & Franks, D.M. (2014): Costs of Company–Community Conflict in the Extractive Sector. Corporate Social Responsibility Initiative Report No. 66, Harvard Kennedy School, Cambridge, MA., S. 8

[13] Davis, R. & Franks, D.M. (2014): Costs of Company–Community Conflict in the Extractive Sector. Corporate Social Responsibility Initiative Report No. 66, Harvard Kennedy School, Cambridge, MA., S. 8

[14] Davis, R. & Franks, D.M. (2014): Costs of Company–Community Conflict in the Extractive Sector. Corporate Social Responsibility Initiative Report No. 66, Harvard Kennedy School, Cambridge, MA., S. 19

[15] Scheyder, E. (2024) ‘Governments must broker local support for mines, industry group says’. Reuters, 19. April. Online verfügbar unter: https://www.reuters.com/markets/commodities/official-governments-must-broker-local-support-mines-industry-group-says-2024-04-19 (Zugriff: 20.08.2025)

[16] BMO (2024) Indigenous Engagement: Which TSX Companies Are Setting the Pace?

[17] Agnico Eagle (o. J.): Reconciliation with Indigenous Peoples. Online verfügbar unter: https://www.agnicoeagle.com/English/sustainability/social/reconciliation-with-indigenous-peoples/default.aspx (Zugriff: 27.07.2025).

[18] Agnico Eagle (o. J.): Reconciliation with Indigenous Peoples. Online verfügbar unter: https://www.agnicoeagle.com/English/sustainability/social/reconciliation-with-indigenous-peoples/default.aspx [abgerufen am 27.07.2025].

[19] EPA (2023) Final Determination for Pebble Deposit Area (CWA § 404(c)). Verfügbar unter: https://www.epa.gov/bristolbay/final-determination-pebble-deposit-area (Zugriff: 19.08.2025).

[20] Reuters (2024) ‘Alaska Natives sue EPA over Pebble mine veto, Northern Dynasty says’, Reuters, 26. Juni. Verfügbar unter: https://www.reuters.com/legal/alaska-natives-sue-epa-over-pebble-mine-veto-northern-dynasty-says-2024-06-26/ (Zugriff: 19.08.2025).

[21] Alaska DNR (n. d.) Pebble Project – Alaska Division of Mining, Land, and Water. Verfügbar unter: https://dnr.alaska.gov/mlw/mining/large-mines/pebble/ (Zugriff: 19.08. 2025).

[22] Harvard Environmental & Energy Law Program (EELP) (n. d.) Bristol Bay / Pebble Deposit Tracker. Verfügbar unter: https://eelp.law.harvard.edu/tracker/bristol-bay-pebble-deposit/ (Zugriff: 29.08.2025)

[23] Alaska DNR (n. d.) Pebble Project – Alaska Division of Mining, Land, and Water. Verfügbar unter: https://dnr.alaska.gov/mlw/mining/large-mines/pebble/ (Zugriff: 19.08.2025).

[24] EPA (2023) Final Determination for Pebble Deposit Area (CWA § 404(c)). Verfügbar unter: https://www.epa.gov/bristolbay/final-determination-pebble-deposit-area (Zugriff: 19.08.2025).

[25] Reuters (2024) ‘Alaska Natives sue EPA over Pebble mine veto, Northern Dynasty says’, Reuters, 26. Juni. Verfügbar unter: https://www.reuters.com/legal/alaska-natives-sue-epa-over-pebble-mine-veto-northern-dynasty-says-2024-06-26/ (Zugriff: 19.08.2025).